|

||||||||||

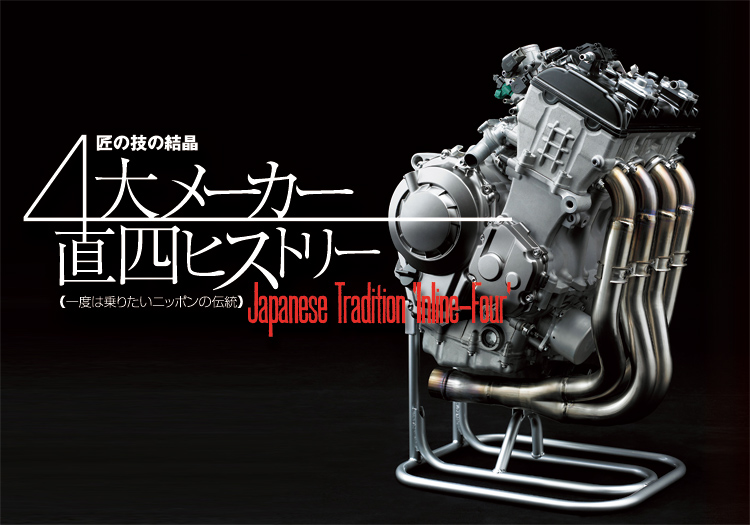

近代バイク史の中で日本のメーカーが現在の地位を築いた大きな原動力として

日本のメーカーが世界の頂点に立つまで

20世紀のはじめにバイクが登場して以来、世界各地のメーカーは様々なエンジン形式を作り上げ製品化してきた。単気筒に始まり、V型や水平対向の2気筒、直列の4気筒や6気筒など、2スト4ストを問わず、バイクのフレームに搭載できるありとあらゆるレイアウトが試されてきた。いつの時代にも優れた技術者はいるもので、実はいま市販されているエンジンの形式、特に今回注目するシリンダーのレイアウトに関しては、1930年代にはほぼ出揃っていた。ただ、当時は加工技術や材料開発が未熟だったということもあり、構造や性能の面では今のバイクに太刀打ちできるものではなかったし、同じ精度を持つ製品を大量に作ることが難しく、レースマシンはともかく市販車には向かなかった。そんな『バイク史の夜明け』という時代を経てからのバイクの歴史とは、世界各国のメーカーが激しい競争を繰り広げながら、エンジンや車体、足周りを進化させ、工業製品としての精度と完成度を高めていった歴史ともいえるものなのだ。 ホンダとカワサキが高性能の市販直4を生み出す

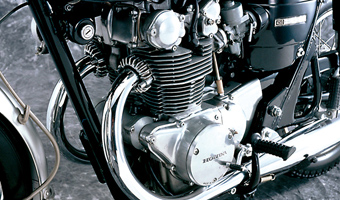

1968年、ホンダはCB750Fourという世界の二輪史に刻まれる名車を生み出す。空冷直列4気筒のエンジンを持つ車両だ。早くから世界GPの舞台で活躍し続け、60年代のGP参戦時代には、超高性能な直列4気筒エンジンを様々な排気量で製作し、連勝を重ねていた。しかしレースの世界で走らせる車両とは、いわばワンオフのかたまりだ。レース用に数台を作るのと、誰もが買える市販車として何千、何万という台数を製造するのはワケが違う。そんなこともあって、世界各国の二輪メーカーは大排気量の多気筒エンジンの製造に踏み切れなかった。その中でホンダが発表した市販車の4気筒は、その高性能ぶりで2気筒のイギリス車を完全に過去のものとし、またたく間に世界中で大ヒットを収めたのだ。 その進化、いまだ止まらず このように、おおよそ40年を超える歴史を持つ国産4気筒エンジンだが、その進化は止まらない。当初は気筒あたり2本だったバルブ本数は4本。空冷だった冷却方式も油冷や水冷に。そしてキャブレターからインジェクションの時代へ……40年前の4気筒車と現代のマシンを比較すると、ありとあらゆる部分で進化を遂げている。同じ排気量でも馬力は2倍以上になり、サイズも極限までコンパクトに。 |

|